10年にわたる活動は大きな資本も援助もなにもないところからはじまりました。

この活動の原点は、小さな離島スラム村で生活をスタートさせそこで暮らした体験にあります。

村には電気・水道といった基本的なインフラがなく、トイレやシャワーなども整っておらず、排泄は地面に穴を掘ってすませるなど不衛生な環境にあって村の子どもたちも皮膚病やシラミ、細菌性の下痢などに苦しめられてきました。

深刻な貧困状況のなか、人々は大家族スタイルで肩を寄せ合うように暮らしているのです。

私たちの思い/目指していること

10年にわたる活動は大きな資本も援助もなにもないところからはじまりました。

この活動の原点は、小さな離島スラム村で生活をスタートさせそこで暮らした体験にあります。

村には電気・水道といった基本的なインフラがなく、トイレやシャワーなども整っておらず、排泄は地面に穴を掘ってすませるなど不衛生な環境にあって村の子どもたちも皮膚病やシラミ、細菌性の下痢などに苦しめられてきました。

深刻な貧困状況のなか、人々は大家族スタイルで肩を寄せ合うように暮らしているのです。

この国には富裕層と貧困層しかないと言われるほどに貧富の差は大きく、ヒエラルキーの闇は深いー。

こうした現状の背景としてやはり「教育」が大きな課題としてあります。

まず、「教育格差の問題」です。

離島の村には小学校までしかなく、家庭の経済事情で学校に通えないスラムの子の子どもたち、またストリートチルドレンの問題も深刻です。

こうした教育機会の不平等は、ダイレクトに雇用のチャンスの損失にもつながり、貧困の連鎖を生んでいます。

次に、「心の格差問題」です。

前述の教育格差の問題にもまして深刻な社会意識にひそむ、みえない教育問題ともいえるものです。

長い年月のあいだ列強他国の植民地とされてきたフィリピン。

当時の支配階級が統治しやすいよう、数百年をかけて言葉や文化、そこに宗教もからめて社会的な意識が形成されていきました。

それを象徴するもののひとつが、「クラブメンタリティー」です。

まるで漁かごに入れられた大量のカニたちが互いの足を引っ張って一匹たりともそこから出られないありさまのようだ、ということから出たことば。

貧困環境から抜け出ようとする人を同じコミュニティの人々がお互いに決して許さないという事象を表しています。

仲間意識や大家族主義を背景の中にこうした意識が織り込まれ、支配階級に不満が向かないよう、社会意識がデザインされていったのです。

実際に、夫も数々のいやがらせ、いじめ、噂や追い落としなどの行為を繰り返し受けてきました。

コミュニティの人々はそれらをお互いに「当たり前のこと、仕方のないこと」とし、変えていこうとする意識を持てずにいます。

こうした「植え付けられたメンタリティー」がゆえに、人々は共依存の深みに陥り、自己肯定感を持てず自立への希望も見失いがちです。

あきらめと絶望は、物質的な貧困以上にあらゆる意味で人々の可能性を奪っているのです。

その中を生き抜いてきた夫も、「物質的な格差そのものよりもむしろこの心の格差問題のほうが大きいかもしれない」と言います。

見えないぶん確実に社会意識の深層に浸透し人々をしばっている重い重い鎖です。

見えないから問題視されにくい、アプローチも難しい。

私たちの歩みはまさにそれを体感し目の当たりにしてきた10年でした。

私たちもここに至るまで、すべてをあきらめてしまいそうになったことも何度もありました。

けれども、子どもたち、次の時代を生きる目の前の子どもたちの瞳をみるたびに、「向き合わなくては。この子たちの世代となるまでに少しでも変えていかなくては。」、そう思い直して一歩一歩進んできました。

―そして、いま。

少しずつ、でも確実に、成果があらわれてきていると感じています。

クリーンアップボランティアで通ってきた島ではコミュニティとして村人みずからが動き出し島内清掃を定期行事となりつつあります。

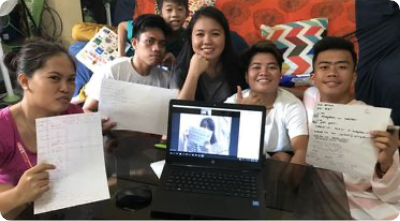

スラム出身の若者を就業支援を通して、「チェンジメーカー」として自覚と認識を持つユース世代が育ちつつあります。

スラムにルーツを持つ子どもたちのエンパワメント事業「グローカルヒーロー」もスタートしました。

日本とフィリピンのローカルの子どもたちが交流しあう 国際協力SDGsラーニングプログラムでは両国の子どもたちが自己肯定感をあげることができた、と双方が実感しています。

フィリピンのひとたちのコミュニケーション力や人懐こさ、スキンシップの習慣は子どもたちの傷ついた心を癒す力があるようです。

また、親日感情が高いこの国では日本へのあこがれや敬愛の念が根底にあります。

それらを「てこ」に、両者に共通する道徳観に軸を置いたプログラムを実施してきたことによって、双方の子どもたちの学び合いの実現しはじめています。

小さな声も思いをこめて発信すればきっと届くーそれを社会に示すため、ソーシャルメディア事業にも取り組んでいます。

ローカルの地に残る伝統の知恵や人々の絆にスポットライトをあて新しいアイデアを加えたうえで醸成し発信するーこれにより、子どもたちがグローカルな視点を持ちアイデンティティを取り戻す機会となればと願っています。

教育というのは数ある社会問題の中のひとつというよりも、すべての社会的問題の根底にあるものではないかと思う。

社会の成り立ちや仕組みについて学び学び、成長し続ける中で、心が鍛えられ、光が見えてくる

子どもたちに、踏まれてもしいたげられても何度でも立ち上がって前を向けるしなやかな強さを持ってほしい、

そのよりどころとなる自己肯定感を育むー

(誰かの犠牲の上になりたつシステムは実は脆弱なものです。)

そして、コミュニティーそのものをサステナブルなものにするためには、まず、子どもたちの心の中から格差意識をなくし、ともに生きるという意識を育むー

「こころを育てる教育」としてライフスキルトレーニングを実践していくこと、これが私たちの次の10年のミッションです。

これを実現していくため、これまでの歩みを結実させた「セブ島オルタナティブスクール」を立ち上げます。

私たちの活動は、「周りの、かかわる人たちの少しでも力になれたら」という思いからはじまったものです。

今、その思いを受けとめてともに歩み支えてくださる方々が確実に増えています。

支援の輪が広がってきたことで、私たちの団体が支えるコミュニティーも実に7島12か所まで広がりました。(2020年10月時点)

ひとりでも多くの子どもたちが「自分を生きる」、そして「ひとと生きる」ことができますようにー支援する

その素晴らしさを肌で感じその叡智を「次世代につなぐ」ことができますようにー

そう願う私たちの活動に、どうか皆様お一人一人のお力をお貸しください。

go shareファウンダー・代表 ナノイ聖子

私は小さな離島で育ちました。

電気などのインフラもなく食糧や水の不足にいつもおびえているような環境で、現代的な生活や文明に置いていかれたような場所。

貧困という社会の闇がむき出しになっていました。

長い間、私も家族も貧しさという波におぼれ、生きる意味を見出せずにいました。

批判的な目やいじめなどにさらされるなかで、怒りや怖れの感情が増幅していくのを感じていました。

それによって自身のルーツにある美しさや価値を見失っていったように思います。

貧困というのはどこまでも広がる“伝染病”です。

人々の道徳観、文化やコミュニティ、平等や正義などすべてを破壊し、アイデンティティを奪い、生の意味さえも見誤らせるもの。

けれど最近になって、私の人生観は大きく変わりました。

愛する家族や心優しいひとたちの導きがあったことで、自身の中の恐れや負の感情にも向き合えるようになったのです。

教育へのいざないは気づきへの道を広げてくれました。

周囲の支えと自身で学び続ける日々の中で、私の気づきはゆっくりと、でも確実に広がったのです。

教育というのは人生をデザインする非常に重要なファクターだと思います。

何かに勝利するためというより、こころ豊かに穏やかに生きていくためのデザイン。

私たちのクリエイティビティを刺激し情熱や夢をひらいてポジティブなゴールに導いてくれるもの。

私はいま、希望は必ずある、と信じられます。

教育の機会や成長のチャンスを子どもたちや次世代をになう人々と分かち合いたいと願います。

そして、「教育という大いなる力で自分自身を、世の中を変えることができる」、ということをみんなで証明していくことができたら…

それはとても幸せなことだと思います。

ゴーシェア現地メンバー

Jeff